|

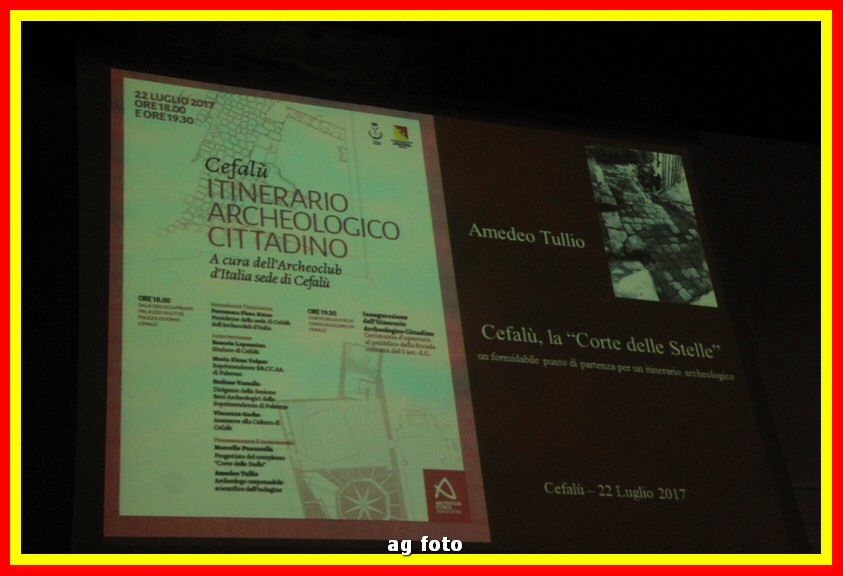

22/07/17.

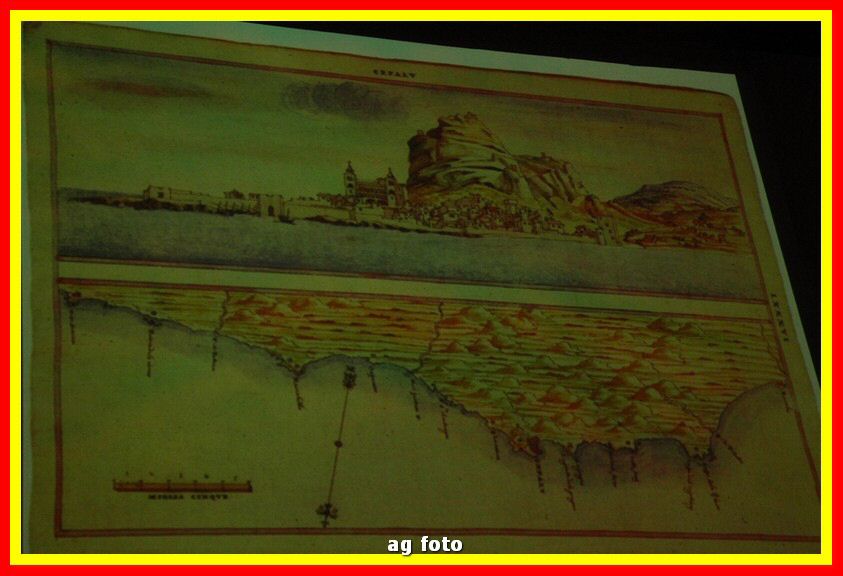

Archeoclub: Progetto per la fruizione

della Strada Romana nella Corte

delle Stelle

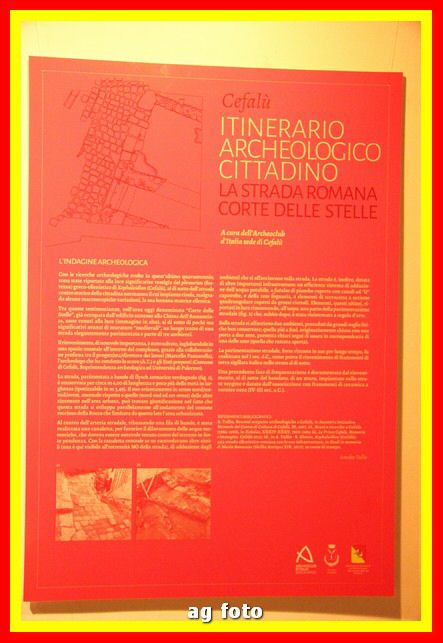

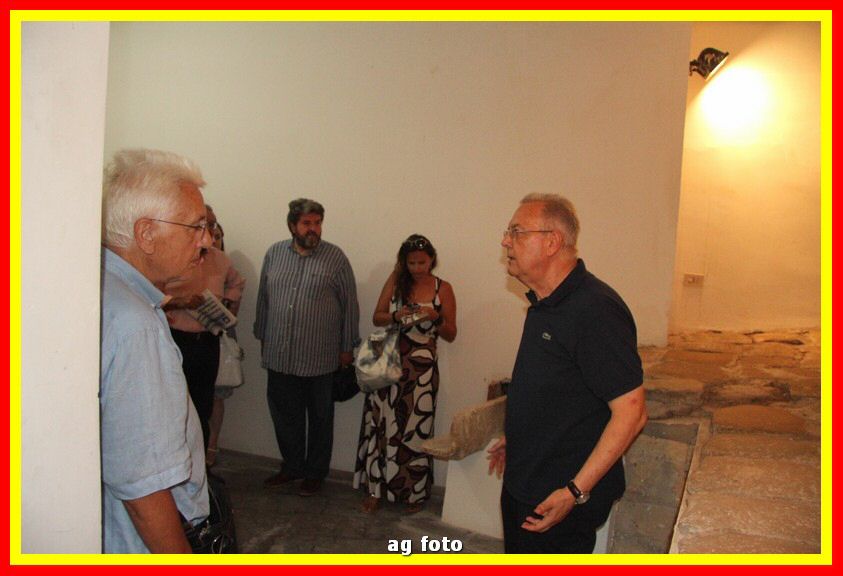

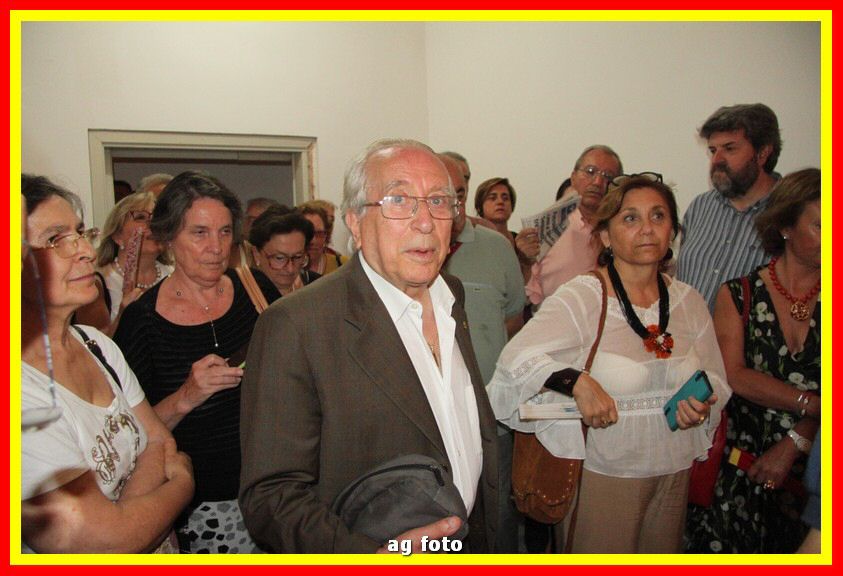

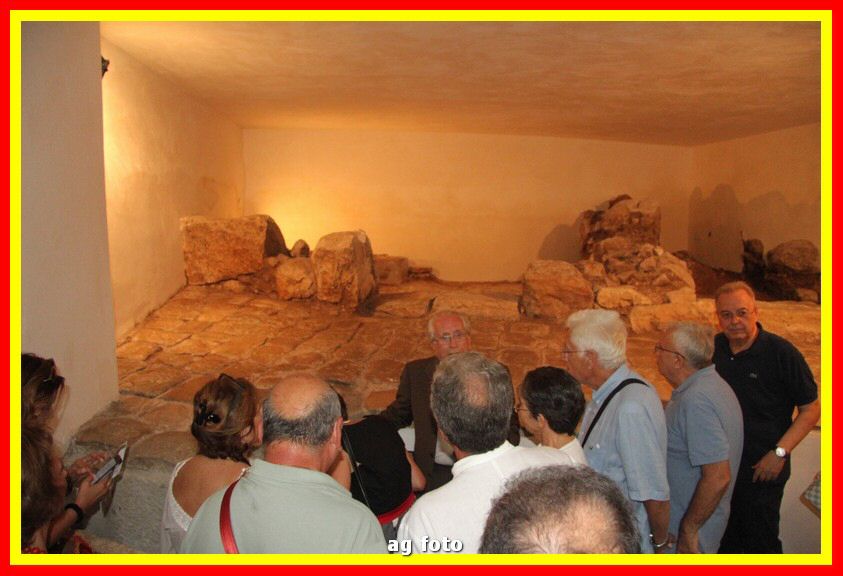

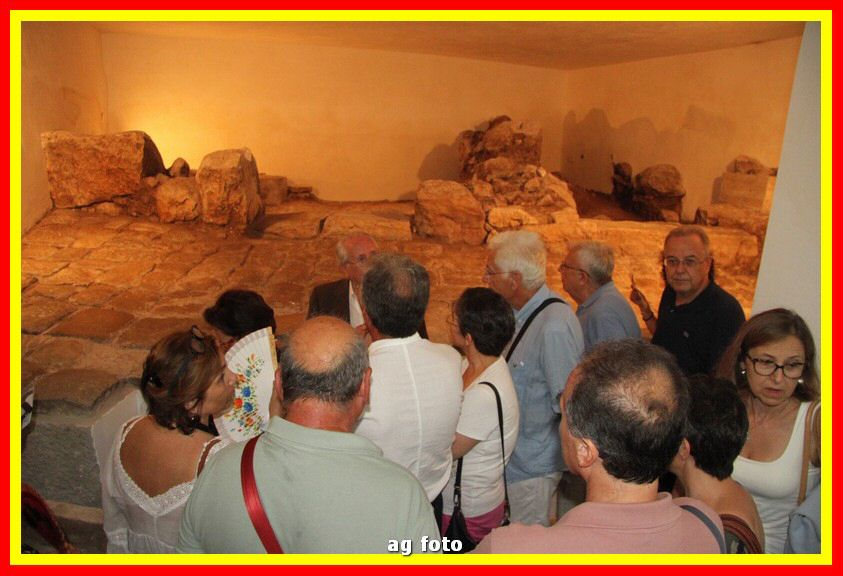

Sabato 22 luglio, alle 18.00, nella Sala delle Capriate del Palazzo di Città a Cefalù, sarà presentato

al pubblico il progetto di valorizzazione e fruizione del sito archeologico, interno all’edificio

“Corte delle Stelle”, costituito da un tratto di “Strada romana” risalente al I sec. d. C. Seguirà alle

19.30 la cerimonia d’inaugurazione dell’itinerario nei locali del sito in corso Ruggero, 94.

Il progetto si è concretizzato attraverso una convenzione stipulata - lo scorso mese di aprile - tra

l’Archeoclub d’Italia onlus e il Comune di Cefalù, proprietario del sito.

La sede di Cefalù dell’Archeoclub d’Italia, che da vent’anni si occupa di far conoscere e far fruire –

in modo corretto e consapevole – i beni artistici e i luoghi della cultura della città e del territorio, si

fa carico di rendere fruibile il sito attraverso l’attività di volontariato dei propri Soci e attraverso la

collocazione di alcuni pannelli didattici nell’area antistante l’ingresso della saletta archeologica.

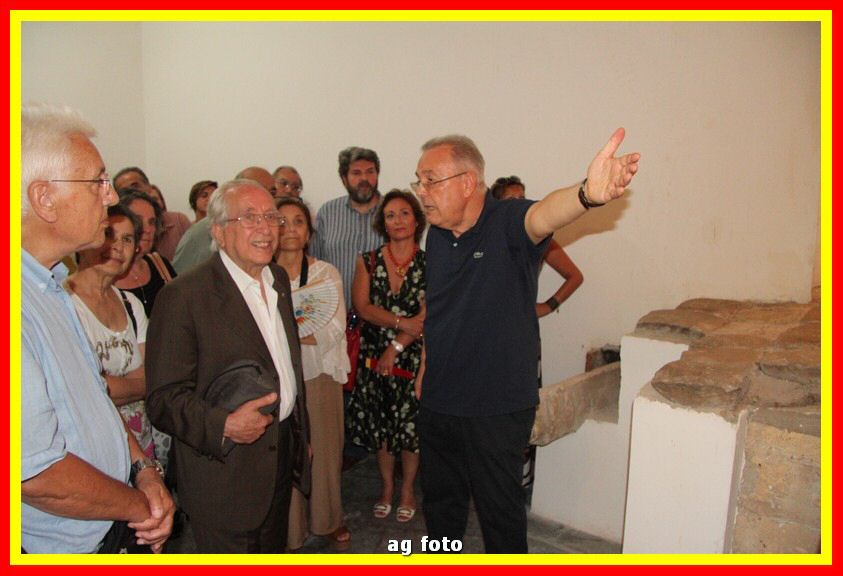

I

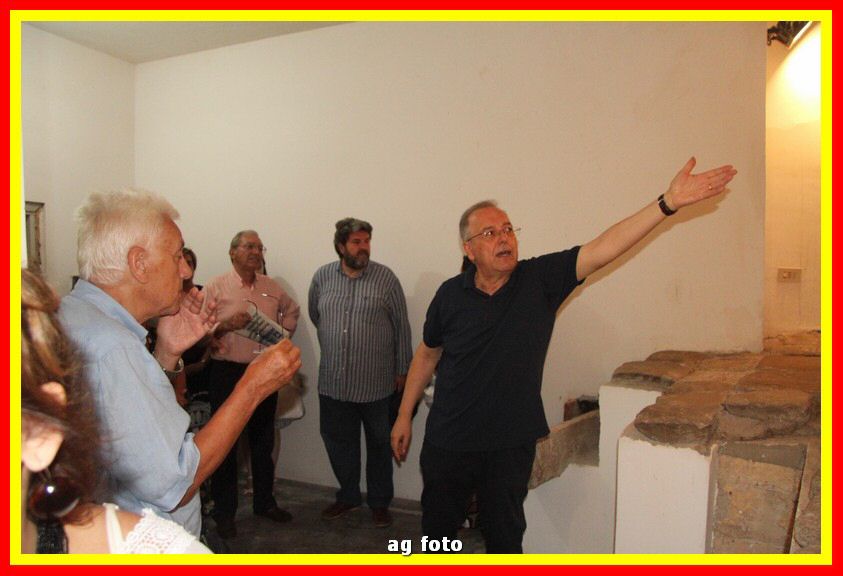

testi contenuti nei pannelli esplicativi all’interno del sito sono stati elaborati dal prof. Marcello

Panzarella, progettista dell’edificio e dal prof. Amedeo Tullio, archeologo responsabile dello scavo

e curatore scientifico del progetto di fruizione. Inoltre, l’Archeoclub d’Italia ha chiesto alla

Soprintendenza ai BB.CC. e AA. di Palermo la di poter esporre, all’interno della saletta

archeologica, i reperti relativi alle infrastrutture urbane connesse alla strada, al fine di rendere

ancora più leggibile e chiaro il sistema tecnologico delle reti di sottosuolo, fognaria e di

approvvigionamento idrico del tempo. Alla richiesta è seguito il nulla osta della Soprintendenza,

che consente di poter esporre - in sicurezza e con un costante servizio di custodia durante gli orari

d’apertura al pubblico - i reperti mobili relativi alla strada, che attualmente si trovano custoditi nei

depositi di Capo Marchiafava a Cefalù.

Il progetto prevede una implementazione dei pannelli didattici per la conoscenza degli altri siti

archeologici della città, in modo che la “Corte delle Stelle” divenga il punto di partenza di un

“itinerario archeologico cittadino”. Ciò sarà possibile, in parte e in tempi relativamente brevi, grazie

al sostegno concreto del Rotary Club di Cefalù e del Lions Club di Cefalù. I due Club Service,

infatti, condividono e sostengono pienamente l’iniziativa, che ritengono importante per le ricadute

culturali e sociali all’interno della comunità locale.

La sede di Cefalù dell’Archeoclub d’Italia onlus, movimento di opinione pubblica al

servizio dei beni culturali e ambientali, ente morale riconosciuto con d.p.r. n.565/86, rivolge la

propria attività di volontariato per la fruizione del sito a tutti i visitatori e in particolar modo ai

giovani e agli studenti delle nostre e di tutte le scuole.

Dal 27 luglio al 31 agosto prossimo il sito sarà aperto ai visitatori nelle giornate di giovedì e

sabato dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 20.00, con ingresso gratuito.

Fortunata Flora Rizzo (Presidente

Archeoclub Cefalù)

|

|

AUDIO

1:

00'

Sindaco Rosario Lapunzina; 06'

40

Daniele Tumminello, V.Presidente

Consiglio; 11'

15

Assessore Vincezo Garbo; 15'30

Flora Rizzo, Presidente Archeoclub

Cefalù;

AUDIO

2:

Intervento

Prof. MARCELLO PANZARELLA

AUDIO

3:

Intervento Prof. AMEDEO TULLIO

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

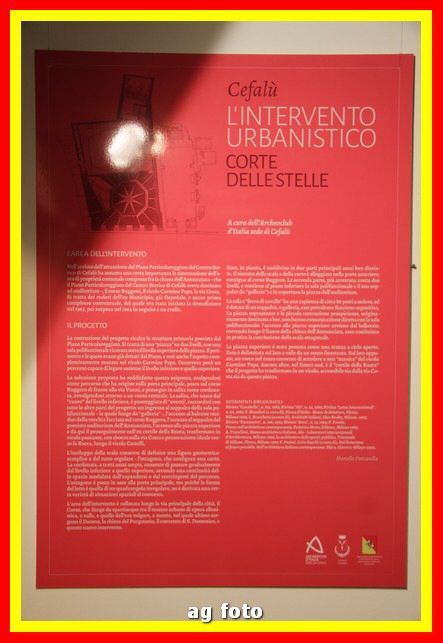

LA CORTE DELLE STELLE

di Marcello Panzarella

L'area dell'intervento

Nell'ambito dell'attuazione del Piano Particolareggiato del Centro

Storico di Cefalù ha assunto una certa importanza la sistemazione dell'area di

proprietà comunale compresa fra la chiesa dell'Annunziata – che il Piano Particolareggiato

del Centro Storico di Cefalù aveva destinato ad auditorium –, il corso Ruggero,

il vicolo Carmine Papa, la via Costa.

Si tratta dei ruderi dell'ex Municipio, già Ospedale, e ancor prima

complesso conventuale, del quale era stata iniziata la demolizione nel 1963,

poi sospesa nel 1964 in seguito a un crollo.

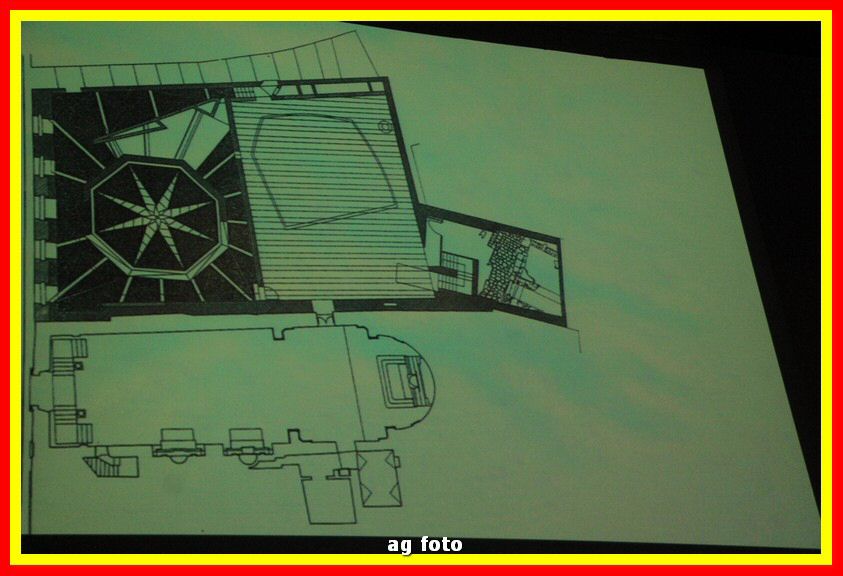

Il progetto

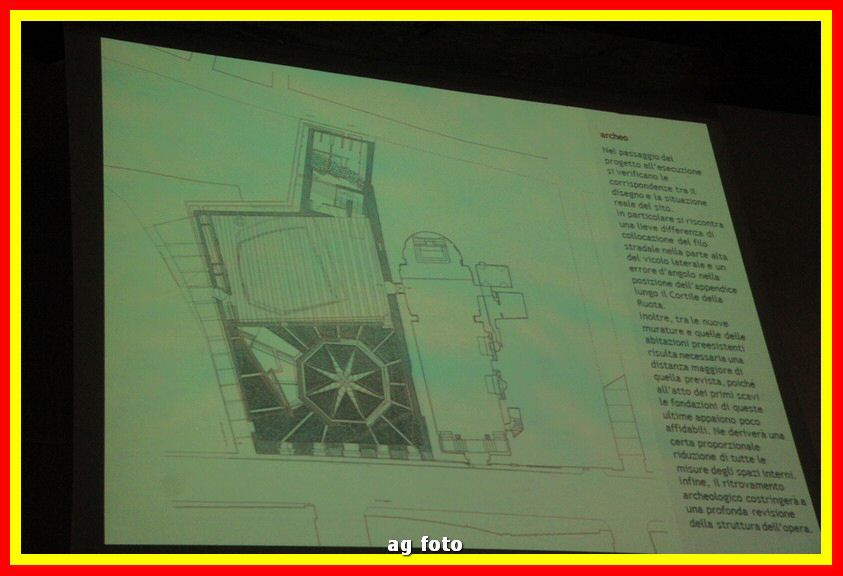

La costruzione del progetto ricalca la struttura primaria prevista dal

Piano Particolareggiato. Si tratta di una "piazza" su due livelli,

con una sala polifunzionale ricavata sotto il livello superiore della piazza. Il

perimetro e le quote erano già dettati dal Piano, e così anche l'aspetto

complessivamente murato sul vicolo Carmine Papa. Occorreva però un percorso capace

di legare assieme il livello inferiore e quello superiore.

La soluzione proposta ha soddisfatto questa esigenza, svolgendosi come

percorso che ha origine sulla porta principale, posta sul corso Ruggero di

fronte alla via Vanni, e prosegue in salita come cordonata, avvolgendosi attorno

a un vuoto centrale. La salita, che nasce dal "cuore" del livello

inferiore, è punteggiata di "eventi', raccordati con tutte le altre parti

del progetto: un ingresso al soppalco della sala polifunzionale – la quale

funge da "galleria" -, l'accesso al balcone residuo della vecchia

facciata sul corso Ruggero, l'accesso al soppalco del previsto auditorium

dell'Annunziata, l'accesso alla piazza superiore e da qui il proseguimento

nell'ex cortile della Ruota, trasformato in vicolo passante, con sbocco sulla

via Costa e prosecuzione ideale verso la Rocca, lungo il vicolo Castelli.

L'inviluppo della scala consente di definire una figura geometrica

semplice e del tutto regolare - l'ottagono, che

configura una corte. La cordonata, a tratti assai ampia, consente di passare

gradualmente dal livello inferiore a quello superiore, secondo una continuità

dello spazio modulata dall'espandersi o dal restringersi del percorso.

L'ottagono è posto in asse alla porta principale, ma poiché la forma del lotto è

quella di un quadrangolo irregolare, ne è derivata una certa varietà di

situazioni spaziali al contorno.

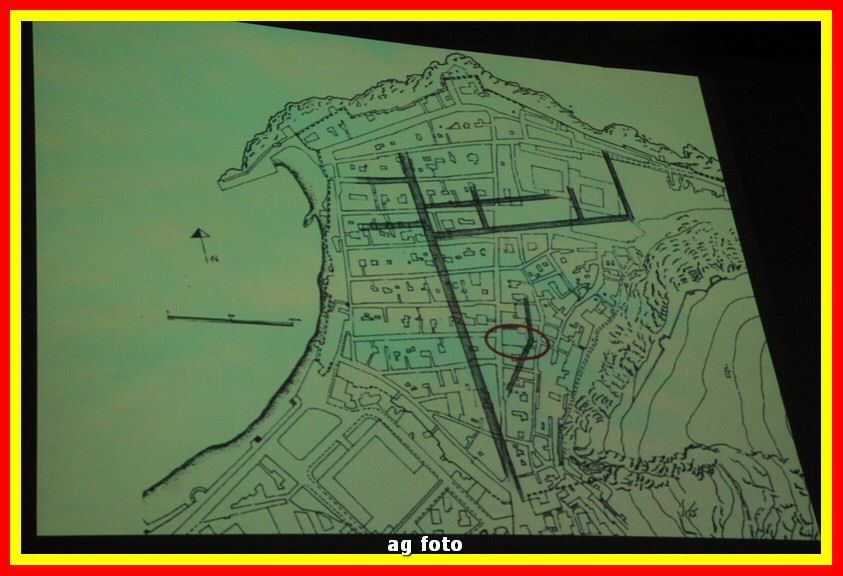

L'area dell'intervento è

collocata lungo la via principale della città, il Corso, che funge da

spartiacque tra il tessuto urbano di epoca ellenistica, a valle, e quello

dell'era volgare, a monte, nel quale ultimo sorgono il Duomo, la chiesa del

Purgatorio, il convento di S. Domenico, e questo nuovo intervento.

Esso, in pianta, è

suddiviso in due parti principali assai ben distinte. Il sistema della

scala e della corte è alloggiato nella parte anteriore, contigua al corso

Ruggero. La seconda parte, più arretrata, conta due livelli, e contiene al

piano inferiore la sala polifunzionale e il suo soppalco (la

"galleria") e in copertura la piazza dell'auditorium.

La sala a "ferro di cavallo" ha

una capienza di circa 80 posti a sedere, ed è dotata di un soppalco, o

galleria, con prevalente funzione espositiva.

La piazza soprastante e la piccola costruzione prospiciente, originariamente

destinata a bar, non hanno comunicazione diretta con la sala polifunzionale: l'accesso

alla piazza superiore avviene dal ballatoio: correndo lungo il fianco della

chiesa dell'Annunziata, esso costituisce in pratica la conclusione della scala

ottagonale.

La piazza superiore è stata pensata come una stanza a cielo aperto.

Essa è delimitata sul lato a valle da un muro finestrato. Sul lato opposto, un

varco nel muro consente di accedere a una "manica" del vicolo Carmine

Papa. Ancora oltre, sul fianco sud, è il "cortile della Ruota" che il

progetto ha trasformato in un vicolo, accessibile sia dalla via Costa sia da

questa piazza.

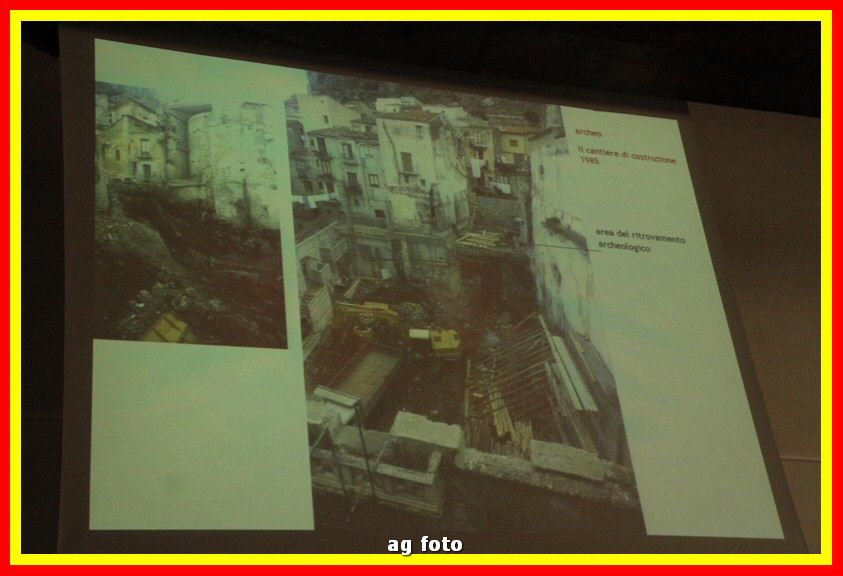

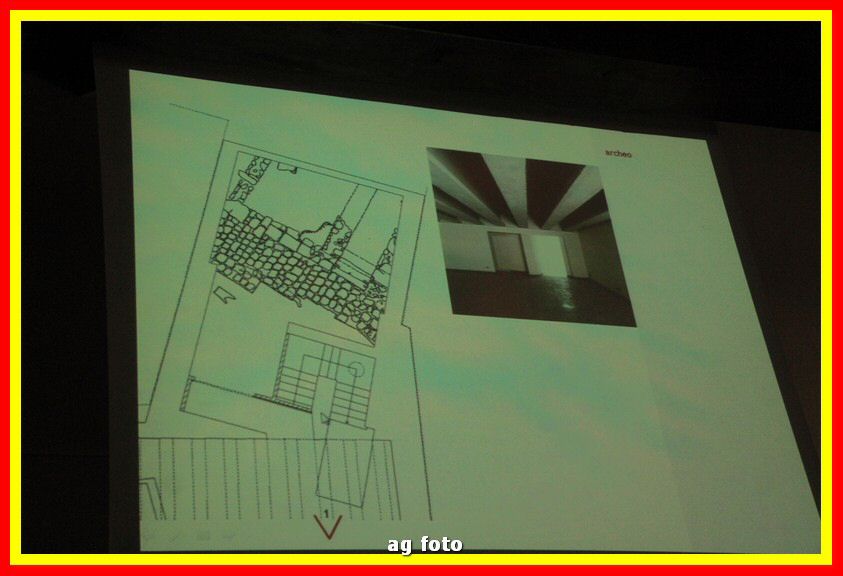

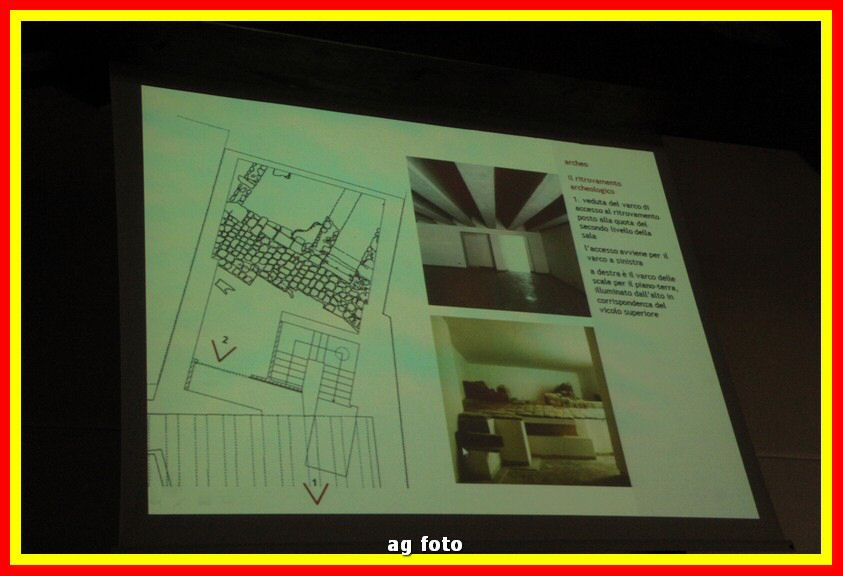

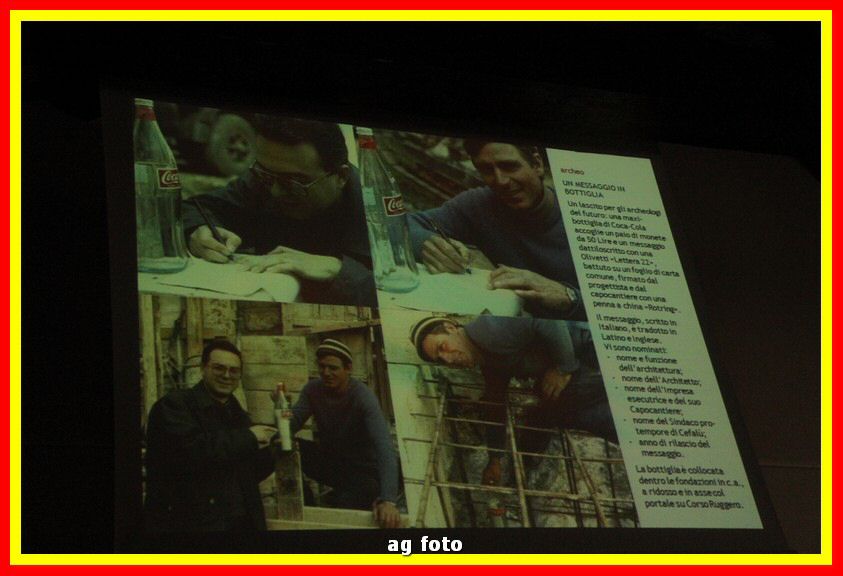

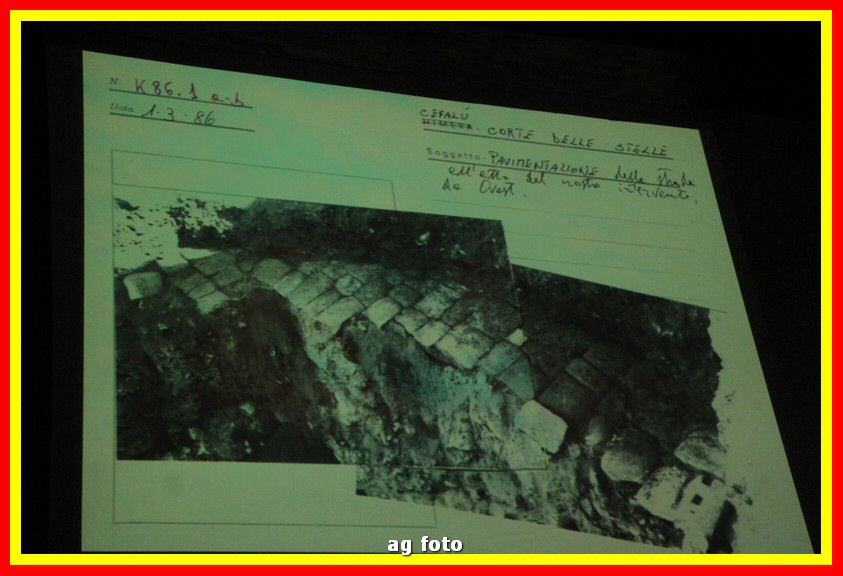

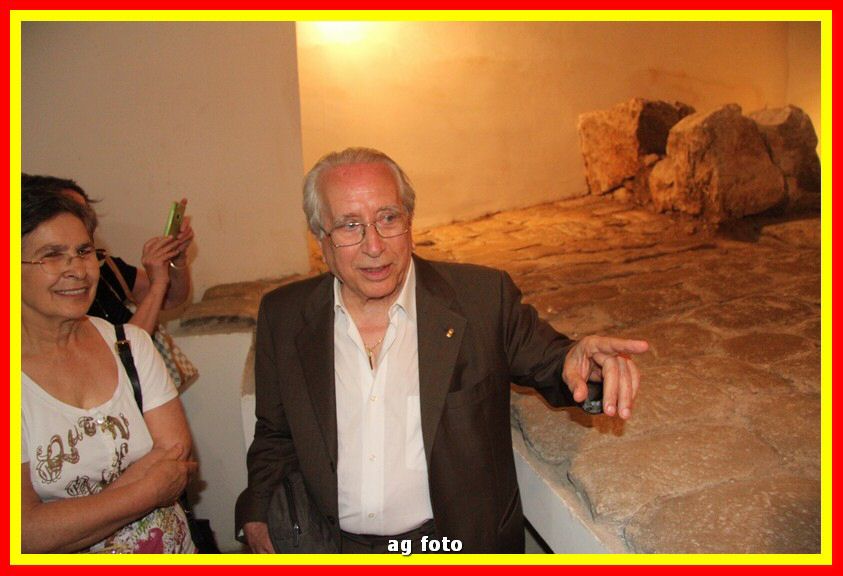

Ritrovamento archeologico

Nel corso dei lavori si è rinvenuto, a una quota intermedia, un brano

notevole di tessuto urbano, ambienti e via, risalente al I sec. d.C., con

sostrati ancora più antichi. Il reperto è stato mantenuto in situ, all’interno

di una sala archeologica perfettamente agibile, la cui realizzazione ha però

comportato modifiche consistenti al progetto e alla struttura portante prevista

in origine.

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- rivista Casabella, n. 515,

1985;

- rivista AU, n. 34, 1989;

- rivista Lotus international,

n. 62, 1989;

- F. Nuvolari (a cura di),

Piazze d’Italia - Nuove Architetture, Electa, Milano 1992;

- L. Scacchetti (a cura di),

Architetti italiani,Idea Books, Milano, 1992;

- Parametro, n. 196, 1993;

- rivista Area, n. 13, 1993;

- P. Favole, Piazze

nell’architettura contemporanea, Federico Motta Editore, Milano 1995;

A. Franchini, Nuova

architettura italiana, Ala - Laboratori internazionali

d'Architettura, Milano 1996;

- Le architetture dello spazio

pubblico, Triennale di Milano, Electa, Milano 1997;

- F. Purini, Livio Sacchi (a

cura di), Dal Futurismo al futuro possibile.

Nell’architettura italiana

contemporanea. Skira, Ginevra-Milano 2002.

|

|

Corte

delle Stelle, la strada romana. di

Amedeo Tullio

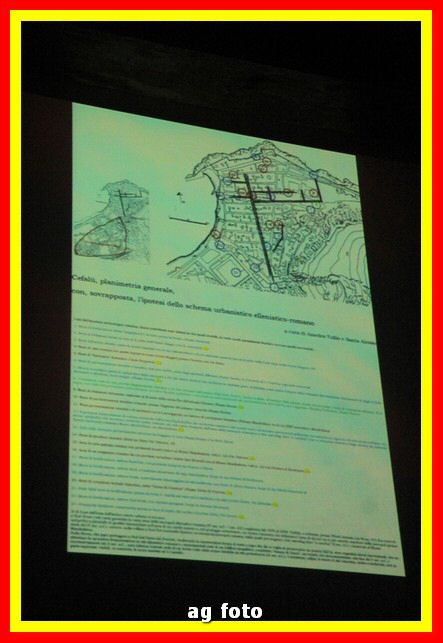

Con le

ricerche archeologiche svolte in quest’ultimo quarantennio, sono state

riportate alla luce significative vestigia del phrourion (fortezza) greco-ellenistico di Kephaloidion (Cefalù), al di sotto dell’attuale centro storico

della cittadina normanna il cui impianto rivela, malgrado alcune macroscopiche

variazioni, la sua lontana matrice ellenica.

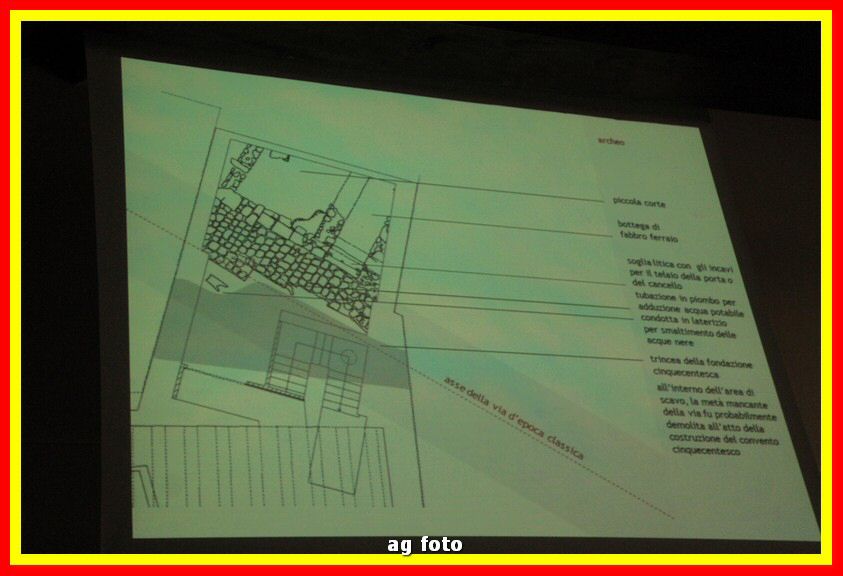

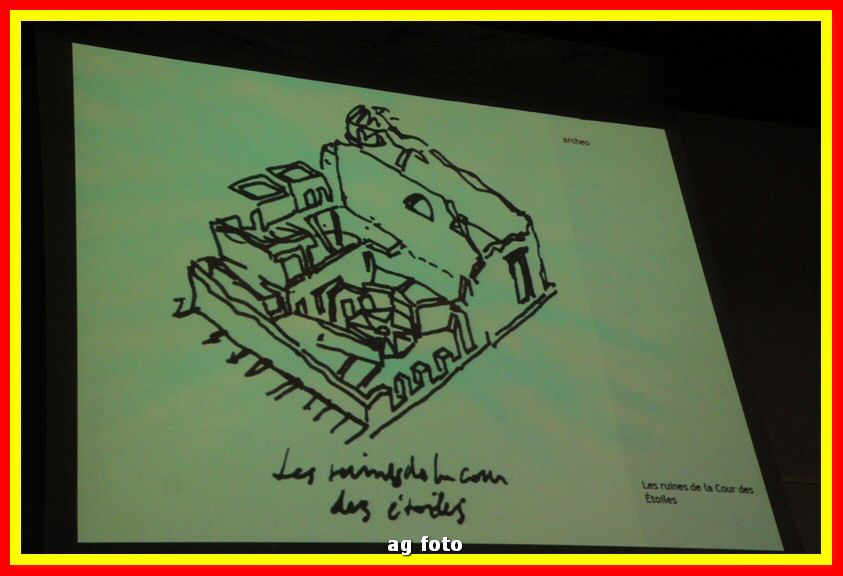

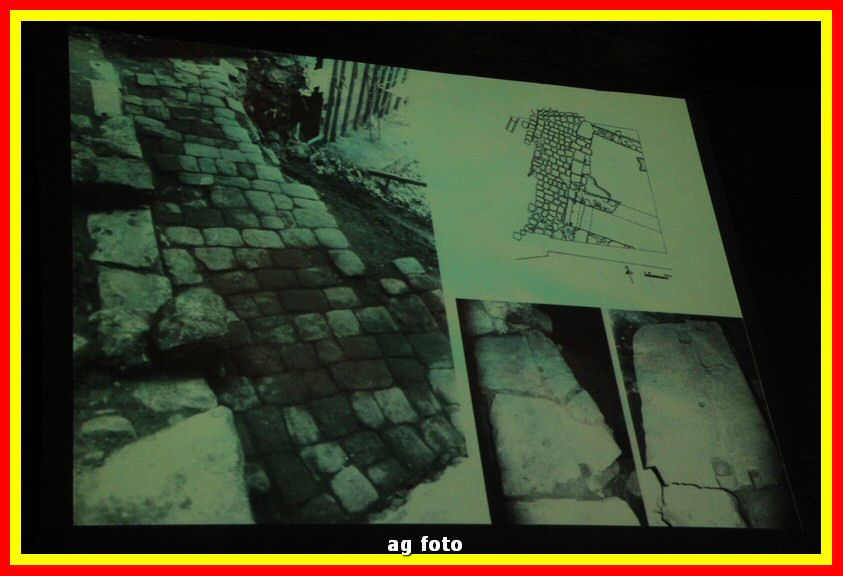

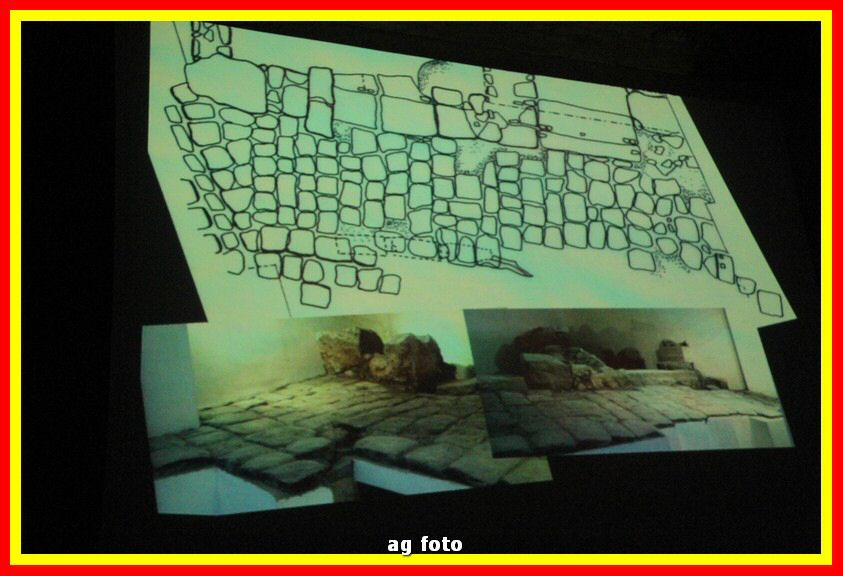

Tra queste

testimonianze, nell’area oggi denominata “Corte delle Stelle”, già occupata

dall’edificio annesso alla Chiesa dell’Annunziata, sono venuti alla luce (fig. 1), al di sotto di pochi ma

significativi avanzi di murature “medievali”, un lungo tratto di una strada elegantemente

pavimentata e parte di tre ambienti.

Il rinvenimento,

di notevole importanza, è stato salvato, inglobandolo in uno spazio museale

all’interno del complesso, grazie alla collaborazione proficua tra il

progettista/direttore dei lavori (Marcello Panzarella), l’archeologo che ha

condotto lo scavo (A.T.) e gli Enti preposti (Comune di Cefalù, Soprintendenza

archeologica ed Università di Palermo).

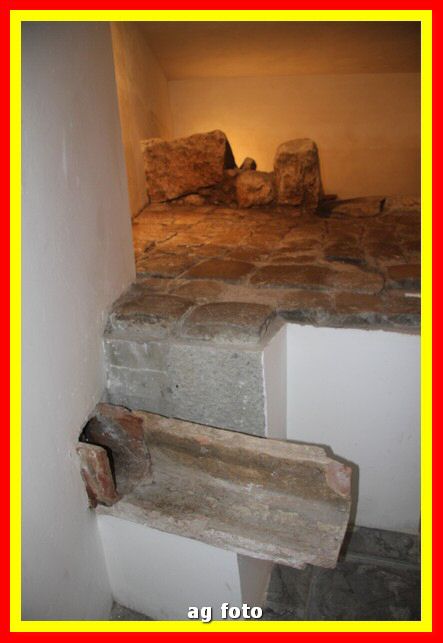

La strada, pavimentata

a basole di flysch arenacico verdognolo (fig.

2), è conservata per circa m 6,00 di lunghezza e poco più della metà in

larghezza (ipotizzabile in m 3,49). Il suo orientamento in senso nord/est-sud/ovest,

anomalo rispetto a quello (nord-sud ed est-ovest) delle altre rinvenute

nell’area urbana, può trovare giustificazione nel fatto che questa strada si

sviluppa parallelamente all’andamento del costone roccioso della Rocca che

limitava da questo lato l’area urbanizzata

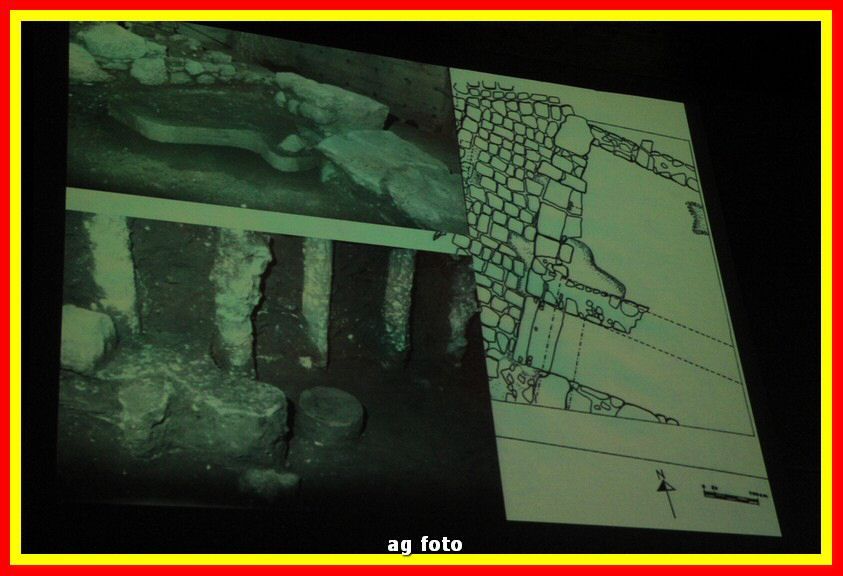

Al centro

dell’arteria stradale, ribassando una fila di basole, è stata realizzata una

canaletta, per favorire il dilavamento delle acque meteoriche che doveva essere

notevole tenuto conto del terreno in forte pendenza. Con la canaletta centrale

se ne raccordavano altre simili (una è qui visibile all’estremità NO della

strada), di adduzione dagli ambienti che si affacciavano sulla strada. La strada

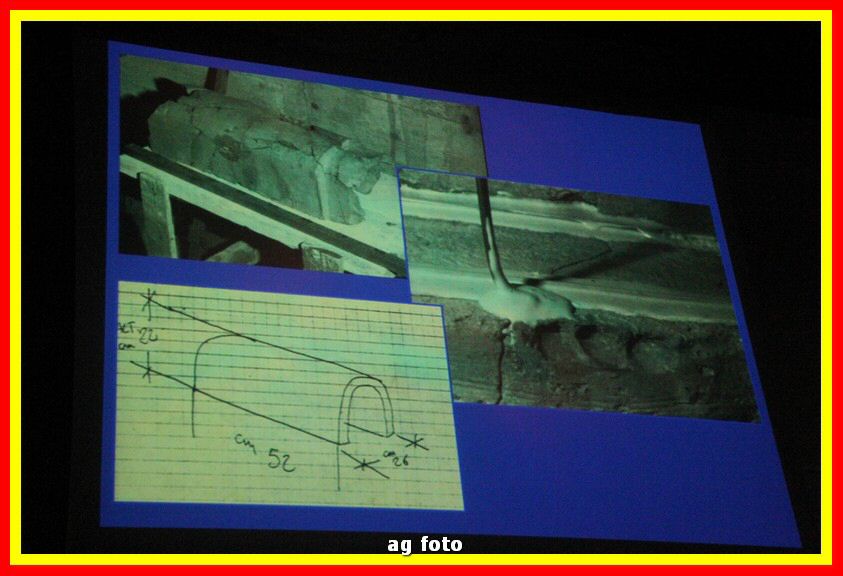

è, inoltre, dotata di altre importanti infrastrutture: un efficiente sistema di

adduzione dell’acqua potabile, a fistulae di piombo coperte con canali

ad “U” capovolte, e della rete fognaria, a elementi di terracotta a sezione

quadrangolare coperti da grossi ciottoli. Elementi, questi ultimi, riportati in

luce rimuovendo, all’uopo, una parte della pavimentazione stradale (fig. 3) che, subito dopo, è stata

risistemata a regola d’arte.

Sulla strada si affacciano due ambienti, preceduti da grandi soglie litiche

ben conservate; quella più a Sud, originariamente chiusa con una porta a due

ante, presenta chiari segni di usura in corrispondenza di una delle ante

(quella che restava aperta).

La pavimentazione stradale, forse rimasta in uso per lungo tempo, fu

realizzata nel I sec. d.C., come prova il rinvenimento di frammenti di terra

sigillata italica nello strato al di sotto.

Una precedente fase di frequentazione è documentata dal rinvenimento, al di

sotto del basolato, di un muro, impiantato sullo strato vergine e datato

dall’associazione con frammenti di ceramica a vernice nera (IV-III sec. a.C.).

Riferimenti bibliografici: A. Tullio,

Recenti scoperte archeologiche a Cefalù, in Incontri

e Iniziative. Memorie del Centro di Cultura di Cefalù, IV,1987; Id., Scavi e ricerche a Cefalù

(1984-1988), in Kokalos,

XXXIV-XXXV,1988-1989; Id., Le Prime

Cefalù. Memoria e immagini, Cefalù 2015; Id., in A. Tullio - S. Aloisio, Kephaloidion

(Cefalù): una strada ellenistico-romana con le sue infrastrutture, in Studi in memoria di Nicola Bonacasa (Sicilia

Antiqua XIV, 2017), in corso di stampa.

|

|

|

|

|